几十年的生物学研究并没有改善诊断或治疗。 我们需要的是 -- 走上街头。

您有没想过,当一个社会出现抑郁症/精神类疾病爆发时,这种现象究竟意味着什么?

十年前的2012年,上海市卫生局曾经颁布了一份《精神疾病防治服务规范 (2012版)》,规定将开展 “疑似精神病患调查”。对于所谓的有过自杀或者自残、经常胡言乱语、无故不上学、不上班、不出家门、不和任何人接触等 “行为异常” 的人员,将作为疑似精神病患者的调查线索。

一时舆论大哗。在过去的十年,这则消息每次被翻出来都能重新引发一轮议论。公众很难相信这样一个随意、泛化的精神病标准竟然是认真的。尤其是,随着上海新冠疫情下的强制封城和反复筛查,后疫情时代的上海俨然呈现一幅全民精神病态的城市面貌。

本文将要介绍的这两本新书所论述就是临床意义上的精神疾病,也就是您说了解的 “确诊” 患者,他们的痛苦真正曝光的东西是什么。

记得IYP的 列表-5 在简介中写到的那句话?—— “直接行动是最好的疗愈”。

📌 如果您错过了(2017年):

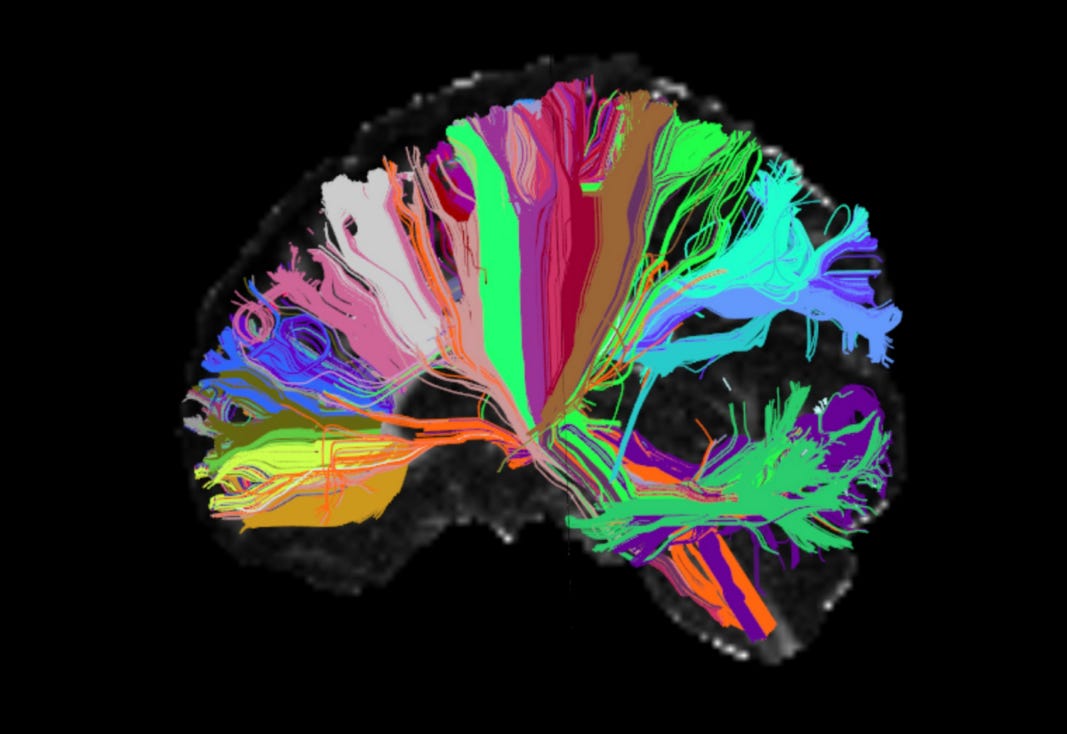

1990年,乔治·布什总统宣布,“新的大发现时代” 已经显露 “大脑研究的曙光”。在接下来的几十年里,美国政府向脑科学领域投入了数十亿美元,期望彻底改变人们对精神疾病的理解,从抑郁症、双相情感障碍到精神分裂症。科学家们设想,未来的精神疾病将可能通过基因测试、简单的抽血或大脑扫描就可以得到诊断。新药将针对特定的神经化学失衡,进行更有效的治疗。布什宣称,1990 年代将被称为 “大脑的十年”。

这个有关大脑研究的美丽新世界,也承诺让人们摆脱几个世纪以来与精神疾病和成瘾相关的耻辱和歧视。将精神疾病定位在大脑中,等于视同如糖尿病和高胆固醇一样的慢性疾病,而不是个人的道德缺陷或性格缺陷。虽然无法准确预测未来会发生什么,但人们有一种前所未有的感觉,精神病学将如布什所说的,破解这个 “不可思议的器官” 的 “奥秘” 和 “奇迹”。

作为一名精神病学家和历史学家,回顾这一切的时候,我发现这些曾经的希望给人很古怪的感觉。它们让我想起了二十世纪人们对技术未来类似的错位愿景,譬如飞行汽车、满足一天营养的药丸。而精神病临床的现实远没有伴随我成长的愿景那么有魅力。

30年后,我们仍然没有针对精神疾病的生物试验,没有任何进行中的测试。相反,我们的诊断完全基于一本书中的标准,即《精神疾病诊断和统计手册》(通常被自嘲为美国精神病学的 “圣经”)。在过去的 70 年里,它修订了五版,虽然最新版比旧版多了近 100 页,但根本看不出它哪点儿比旧版本更好。没有一个诊断是按照大脑情况做出的。

我们在治疗方面也没有任何重大突破。几十年来,制药业已经生产了数十种抗抑郁药和精神类药物,但没有证据表明它们比 1950 ****年至 1990 ****年间出现的药物更有效。今天患有严重精神疾病的人更有可能无家可归或过早死亡。在过去 150 年的任何时候,精神病人的寿命都要比一般人口少 10 到 20年。生物学研究也未能揭示为什么精神科药物可以帮助一些患者,但不能帮助其他患者。当病人问我抗抑郁药的作用是什么时,我不得不耸耸肩, “我们真的不知道,但我们只是有根据知道它有大约 ****30% 的可能性会帮助你改善情绪”。一位患者困惑地回答说,“这不是和神经递质有关吗?” 我叹了口气,“是的,有一段时间里理论是这样的,但它没有成功。”

还有污名化的问题。正如人类学家海伦娜**·汉森(Helena Hansen)所说,研究成瘾的神经科学往往强化了污名化,他们把精神疾病的实质还原到个人问题上,而不是作为源于种族暴力等等长历史的、结构性因素的结果。与白人患者相比,美国精神科医生诊断出黑人和棕色人种的精神分裂症发病率与其人口不成比例。精神科医生兼社会学家乔纳森·**梅茨尔(Jonathan Metzl)将这种差异追溯到 1970 年代,在民权运动高涨后的精神科医生们把黑人激进主义病态化为 “精神病”。然后,经历心理健康危机的黑人患者,包括儿童,更有可能遭受身体约束的暴力,以类似于一个多世纪前收容所对待疯子的方式被绑在床上。